|

'불타는 절벽(Flaming Cliff)'이라고 불리는 바잉작(Baingjak)으로 가는 도중에 보드강(Bodgang) 솜(som,읍, 면 단위의 행정구역) 마을에 들러 작년에 찾았던 식당에 들린다. 홍고르엘스를 떠나 두 시간 넘게 달려왔다.

마을의 모습은 작년이나 지금이나 변함이 없다. 서부영화의 황량한 타운처럼 조용한 침묵 속의 사막 마을이다. 식당 집 어린 여자아이가 뛰쳐나와 일행을 물끄러미 쳐다볼 뿐이다.

벽돌 건물 식당 여주인에게 굴라쉬를 주문한 일행은 바로 옆에 마련된 게르 실내에서 파김치가 된 채, 두 시간이나 한여름 사막을 달려온 피로를 회복하고 있다.

에르데네바트는 어제, 오늘 사막 길을 온몸으로 운전해 피곤한지, 그대로 드러누워 잠간 동안 낮잠을 잔다.

한낮 사막지대의 태양은 뜨겁기만 하다. 게르 밖으로 나가기가 싫을 정도다. 나 선배는 지나온, 아니면 지금 이 마을의 인상을 취재 노트에 적고 있는 것 같다. 지금껏 그랬던 대로 그는 현직기자처럼 열심히 취재 기록을 남긴다. 그에게 있어 이번 탐사 여행은 기록할 만한 가치가 있을 것이다.

나머지 일행은 시간 죽이기를 한다. 스마트폰 화면을 보면서 뭔가를 끄집어내 듣거나, 저장된 기록들을 보고 있다. 범 아나는 젊은 시절의 그녀 모습이 담긴 사진을 나와 배 선배에게 보여주기도 한다. 동기 프로듀서가 찍어준 사진이 참 싱그럽다. 40년 전의 사진이다. 방송국 인연이 어느새 40년을 훌쩍 뛰어넘고 있다.

식욕이 없는 나는 몽골 아낙이 30분이나 넘게 요리한 굴라쉬를 먹는 둥 마는 둥 하고 일행이 점심 식사를 끝내기를 기다린다. 더위를 먹었나 싶다. 심신이 피곤해지고 있다.

이제 또다시 우리는 뜨거운 여정을 계속해야 한다. 사막의 오프로드 주행은 인내심을 가질 일이다. 뜨거운 태양은 하늘에서 계속 사정없이 내리쪼이고 있다.

마을을 떠나 30분가량을 달려가 붉은 언덕 바잉작(Bainjak)에 다다른다. ‘작(Jak, 삭사울나무)나무가 많다(Bain, 몽골어)’는 뜻을 지닌 이곳 지형은 사막지대 가운데 독특한 곳으로, 붉은 황토 빛 계곡이다.

얼핏 이곳 풍경은 미국의 그랜드 캐년(Grand Canyon) 축소판 같다는 생각이 든다. 그리고 아리조나 주에 있는 세도나(Sedona)를 연상시킨다. 사막 평지에 우뚝 서있는 절벽 형태의 지질 색깔이 이들 명소와 흡사하다.

절벽 가장자리에서 보잘 것 없는 수버니어를 파는 노점상들은 수시로 찾는 여행객의 발길을 기다리고 있다. 이들은 수제품인 작은 낙타 인형과 이곳 특산의 광석 조각 등을 판매대에 올려놓고 얼마간의 소득을 올린다.

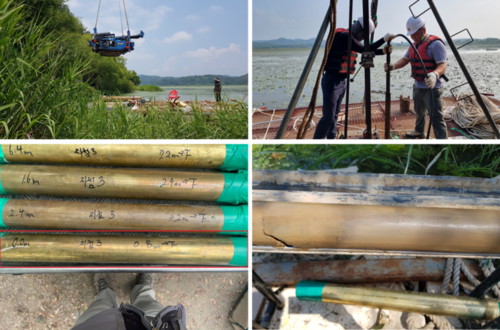

절벽 위에서 조망한 풍경은 특이하다는 것 외에는 별다른 감흥은 없다. 다만 기억에 남는 것이 있다면, 내가 작년 이곳에 들렀을 때 절벽 아래 모래 기둥 근처에 있던 화석 현장이다. 그때 여기저기 발견된 작은 크기의 동물과 조류 화석들 조각은 사암 토질 속에 형체를 유지하고 있어, 쉬 부스러지는 게 아쉬웠다.

나는 운전수에게 그곳으로 가 줄 것을 바랐는데 그는 작년의 그 현장이 아닌 다른 현장으로 일행을 안내한다. 무슨 곡절이 있는 모양이다.

절벽 아래 일행이 찾은 현장은 이곳 이름 그대로 작(jak) 나무들만 모래땅에 붙어 간간이 자라고 있을 뿐, 사질토 위에 드러난 작은 돌멩이뿐이다. 그러나 간혹 화석 발굴 현장의 흔적으로 보이는, 흙덩어리 사이의 흰 형체가 화석 조각임을 나타내고 있다.

일행은 이를 주의 깊게 지켜본 후, 기념이 될 만한 조약돌에 신경을 곤두세워 모래땅 위를 살핀다. 꿩 대신 닭이라고 했던가. 이 모래땅 위에서도 자그마한 꽃들이 이곳저곳에 피어 있다. 끈질긴 생명이 모래 절벽 아래에도 살아있는 것이다. 결코 무서운 공허감이 서린 곳이 아니다.

내가 바이칼을 다녀온 직후, 장 자문관이 지인들과 함께 그곳을 다녀왔다. 그리고 그가 찍은 사진도 보내왔다. 내가 미처 보지 못한 알혼섬 가는 길 풍경을 시원하게 광각으로 보여준다.

그는 카메라 렌즈를 통해 자연을 넓게 보고 있고, 나는 자연이든 인물이든 대상을 응시하는 시각으로 좁게 보고 있다. 그래서 둘은 대조적이면서 사진을 통해 가까워지고 있다. 그의 시베리아 길 사진을 보면서, 나는 일행이 갔던 알혼섬 속으로 빠져 든다.

일행이 알혼섬에서 하룻밤 묵은 후지르(Khuzir) 마을 숙소인 고스티니 드보르 가반 나데즈디(Gostiny Dvor Gavan Nadezhdy)는 그야말로 시베리아 침엽수림 속 마을 한쪽에 위치한 평범한 단층 목조건물이다.

우리가 찾은 이 숙소의 여주인 나냐(Nanya)는 50대로 보이는 주부이면서 친절하다. 그리고 방학을 맞아 영어를 하는 아들 디마(Dima)가 주로 방문객들과 의사소통을 하고 있다.

일행이 첫날 이곳을 찾았을 때, 나는 먼저 이 집 마당에 성글게 크고 있는 풀과 꽃들에 눈길이 갔다. 그리고 숙소와 조금 떨어진 세면대, 샤워실, 변소가 옛 우리네 가옥 구조를 연상시킨다.

세면대의 함석 물통 생김새가 특이하면서도 정겹다. 함석이란 재질이 주는 느낌이 친근하다. 우리가 지난 시절 많이 썼던 재료이기 때문이다. 빗물을 받아 흘러내리게 하는 지붕의 물 받침대나 홈통을 연상시킨다. 물의 고장 바이칼에서 의아스러운 모습이다.

일행은 이 세면대에서 부족한 물을 아껴가면서 1박 2일을 다소 답답하게 보낸다. 물은 인간에게 가장 가까이 있어야 하는 필수 물질이다. 이는 흔한 물 천지인 바이칼 마을에서 느끼는 나만의 감상인가.

물은 분자식이 H2O이고, 생물이 생존하는 데 없어서는 안 될 색, 냄새, 맛이 없는 액체라고 사전적 정의를 하고 있다. 2,500년 전 고대 그리스 철학자 탈레스(Thales)는 ‘물이 만물의 근원’이라고 주장했다.

우리의 몸 3분의 2가 물로 구성돼 있고, 지구 표면의 4분의 3을 물이 차지하고 있다. 물은 인간존재 이전의 그 무엇이다. 바이칼 알혼섬 후지르(Khuzir)마을 숙소에서 느끼는 나만의 감상이다.

숙소 마당 안은 온통 가꾸지 않은 풀들로 가득 차 있다. 세면대로 향하는 좁은 사잇길 외에는 크고 작은 성가신 풀이 보행을 불편하게 할 정도로 하늘을 향해 자라고 있다. 사람이 나다니는 길에는 풀들이 자랄 새가 없어 일행은 주로 이 사잇길을 이용한다.

그리고 이 풀들 사이로 간간이 피어 있는 꽃들을 볼라치면, 내가 본 듯한 꽃도 있고, 처음 보는 시베리아의 야생화도 있다. 인위적으로 심은 것 같은 한쪽 모서리 작은 화단의 페추니아를 빼면 모두가 저절로 난 것들이다.

숙소 입구 울타리와 주방 건물 근처에 키가 멀쑥하게 피어 있는 분홍바늘꽃. 색깔이 곱고 몽골 산행에서도 만난 적이 있는 꽃이다. 화단 한 귀퉁이에 오붓하게 무리 지어 피어 있는 백리향. 희고 분홍 색깔을 띠는 작은 꽃들의 군락이 눈부시다.

갈색 꽃인지, 열매인지, 생긴 모양이 특이한 오이풀. 보라색, 아니 자주빛이 감돌며 큼직하게 피어 있는 제비곳갈 자태가 성큼하게 다가온다. 녹색 풀 한가운데 빨간 자태를 뽐내는 털동자꽃. 달구지풀 역시 색이 곱다. 연분홍, 진분홍, 보라색을 띠고 풀들 사이로 땅에 붙어 얼굴을 내밀고 있다.

그런데 이 꽃들을 보고 달려드는 벌들이 별로 안 보이는 게 이상하다. 제비곳갈 주위를 비행하는 벌 한 마리를 본 게 유일하다. 위도가 높은 지역이라 곤충의 서식 환경이 될 수 없는 곳인가. 꽃을 찾는 한두 마리의 흰 나비가 가끔 보이곤 한다.

후지르 마을을 떠나는 날 아침, 판자 울타리 너머 침엽수 숲 위로 아침 해가 뜨면서, 마당으로 나선 배 선배는 나에게 세면대를 촬영해 두라고 한다. 그의 날카로운 시각이 나를 가르친다.

숙소 여주인 나냐는 울타리 밖으로 나와 이르쿠츠크로 향하는 일행을 배웅한다. 그녀는 주인 행세를 하지 않고 말없이 우리를 도와주던 조력자였다.

우리 탐사대에게 숙소 앞 주방의 전자레인지 등 가전제품의 위치를 알려주거나 식기와 생활에 필요한 전기 코드를 가져다 쓰게 하는 등, 일행의 자잘한 요구를 아낌없이 들어주는 살가운 러시아 여인이었다.

1박 2일 머문 기간이 짧다. 남북 70km나 되는 알혼섬의 구석구석을 돌아보며 일주일 정도 느긋하게 이곳을 체험하며 즐겼으면 좋을 터인데...

다만 떠나는 날 아침, 일찍 일어난 배 선배, 나 선배와 함께 숙소 바로 옆에 있는 침엽수림, 즉 타이가(Taiga) 숲을 찾았던 일이 기억 속에 남아 있다. 우리는 상쾌한 아침 공기를 들이키며 시베리아 수목의 생김새를 주의 깊게 살펴보았다. 이곳 소나무는 옆으로 가지를 뻗지 않고 위로 곧게 자라는 특징을 지니고 있었다.

아쉬움을 남긴 채 일행은 여주인 나냐(Nanya)와 함께 기념사진을 찍고 헤어진다. 섭섭해하는 그녀의 모습에서 러시아 여인의 정을 가슴에 담고 우리는 왔던 길을 되돌아간다. 여정의 끝은 제자리로 돌아가는 것이다. 부르한 곶(Cape Burkhan)의 추억을 안은 채.

[금웅명의 문화기행 – 몽골단상(9) - 4편은 다음으로 이어집니다.]

Eco-Times 금웅명 고문producerkum@daum.net [MNB (몽골 국영방송국) 방송 자문관 역임]

<저작권자 ⓒ 생태환경뉴스 무단전재 및 재배포 금지>

댓글

|

많이 본 기사

Eco 스페셜 많이 본 기사

|